プロダクト部の高原です。

プロダクト部の高原です。

今年度の上半期に、私たちプロダクト部門のマネージャー全員で「マネジメントポリシー」なるものを作成して部門内に宣言するという活動をしました。

この活動の、背景、ねらい、プロセス、作成後のこれまで、これから、などについてお話ししたいと思います。

マネジメントポリシーとは

Management Policy というと「経営方針」「会社と社員の約束事」「組織の行動指針」などなど、そこそこ振れ幅がある言葉になりますが・・・

私たちが作った「マネジメントポリシー」の位置づけは、「マネージャーたちがメンバーに対して守りたい約束事」という表現が適切かなと思います。

他社の先行事例を参考にして作成したもので、例えば amazon 社の Leadership Principlesなどを参考にしました。

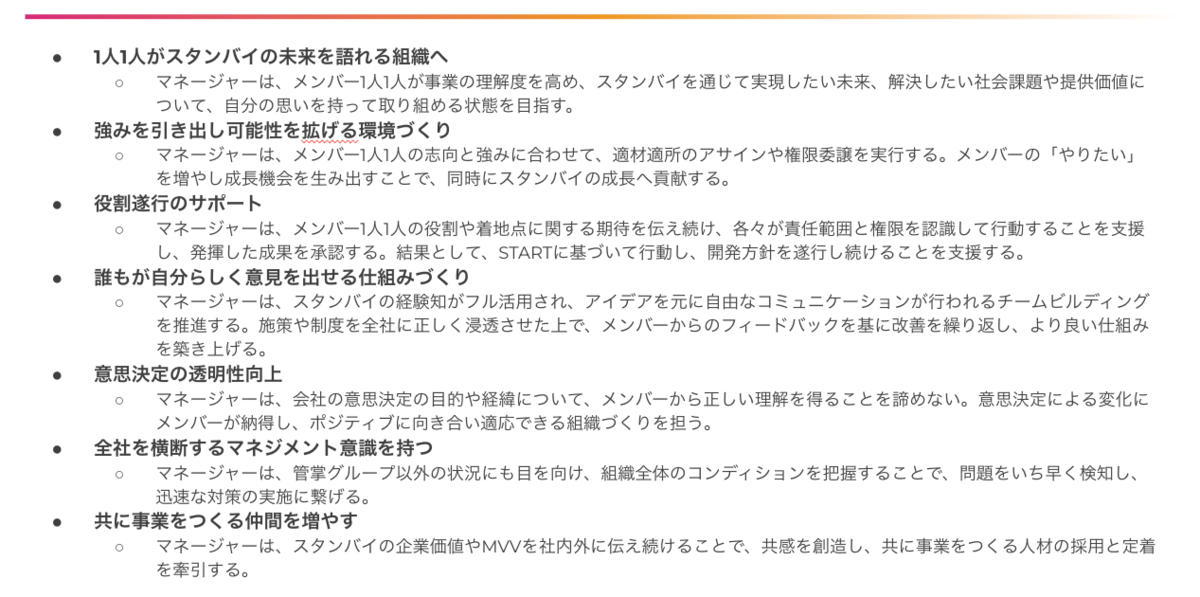

プロダクト部門のマネージャーが、自分が管掌しているグループだけでなく部門全体の組織運営に取り組むスタンスを示すものとして、次の7項目を掲げています。

- 1人1人がスタンバイの未来を語れる組織へ

- 強みを引き出し可能性を拡げる環境づくり

- 役割遂行のサポート

- 誰もが自分らしく意見を出せる仕組みづくり

- 意思決定の透明性向上

- 全社を横断するマネジメント意識を持つ

- 共に事業をつくる仲間を増やす

7つの約束事それぞれに具体的なアクションを示すサブテキストを添えていて、主語は全て「マネージャーは」に揃えています。

以降では、私たちがなぜこのようなマネジメントポリシーを作ったのか?、また、このマネジメントポリシーをどう使おうとしているのか?などをお伝えできればと思います。

前提状況

まず、お話の舞台となるプロダクト部門の組織構造について共有しておきたいと思います。

現在の開発組織体制

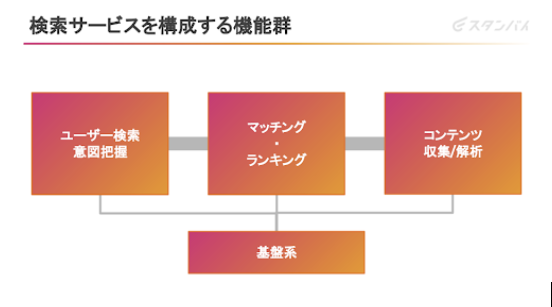

当社のプロダクト部門は、扱う技術ドメインまたはビジネスドメインによる線引きによって開発グループを分割しています。

- チームトポロジーの考え方に近い、認知負荷を考慮した組織体制を採用しています。

- 以前の記事(プロダクト開発体制のこれまでとこれから - Stanby Tech Blog)で書いていた「技術ドメインの構成イメージ」と同じ方針で継続しています

- 図の機能群よりも開発グループのほうが細分化されています

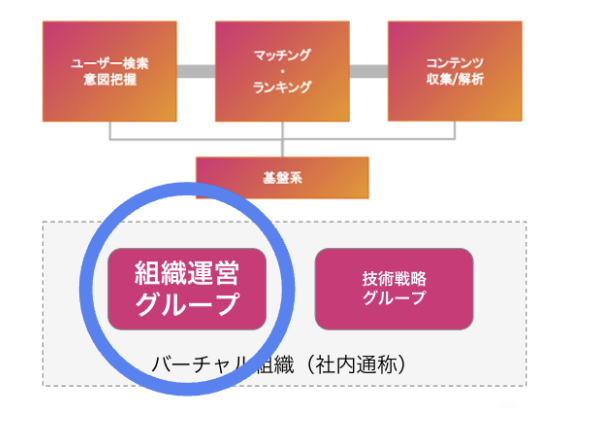

さらに今年度から、これらの開発グループのマネージャー全員が兼務所属する「組織運営グループ」という組織を設けて、グループや部門のマネジメントを協力して行う体制をとっています。

※メンバー全員が兼務で成り立っている組織のため、部門内で「バーチャル組織」と呼んでいます

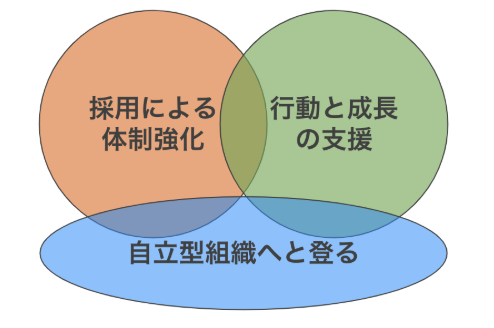

この組織運営グループのミッションには次のようなものを掲げています。

- 事業フェーズの変化に対応して成果を最大化できる組織の仕組みづくり

- プロダクトメンバーの満足度向上

なお、今期(2024年度)の注力ポイントは次のようになっています。

ここでお話しする内容は、プロダクト部門のマネージャー全員の活動の記録であり、それはすなわち組織運営グループの活動の記録ということになります。

マネジメントポリシーを作った経緯

なぜ作ったのか?

上記のように今期から組織運営グループというバーチャル組織で動き出しましたが、当初はグループ間で情報共有を促してもほとんど何も出てきませんでした。また、グループ間を横断する共通課題について話していても、自分ごと化(自分たちごと化?)できている割合が低そうに感じていました。

いろいろな理由を考えました。

- 自グループの組織とプロダクト開発のマネジメントで手一杯だから

- 自グループや他グループのことを話すことでメリットがあると思えないから

- マネージャーまで登ってきた自負があるので他人にとやかく言われたくないから

- 各マネージャーの育ってきた環境が違うから

特に「各マネージャーの育ってきた環境が違う」ことについては、ちょっと考えたら分かることなのに、これまであまり意識できていなかったことに気付いてハッとしました。 私も含め、マネージャーのほとんどが2020年のジョイント・ベンチャー発足後の入社で、それまでは各々がそれぞれのキャリアを経るなかでリーディングやマネジメントの経験を積み重ねてきています。ゆえに、それぞれのマネージャーが持っている成功/失敗の定義とか理想像の認識とかにけっこう差異があるかもしれない・・ということに思い至りました。

中途入社者がミドルマネジメントを担っているのはスタートアップならどこも似た状況でしょうし、べつにマネージャーだけに特化した話でもないと思いますが、なかでも「マネジメント」文脈で文化や認識の差異を埋めるようなオンボーディング施策を行えているかというと配慮が薄かったことに気付きました。

つまり、事業やプロダクトに直結する「ビジネスドメイン」や「技術ドメイン」のコンテキストを合わせる目的でのオンボーディング施策は意識的に行えていそうですが、それに比べると、組織マネジメント文脈でコンテキストを合わせる活動はあまり意識的に行えていないのでは(少なくとも自分の意識は弱かった)ということへの気づきがありました。

(組織マネジメントがど真ん中の役割を預かっておきながら・・・お恥ずかしいですが)

共有できる目標、共通言語がほしい!

こうして「各マネージャーの育ってきた環境が違う」この「違い」に気づいたことで・・

チーム一丸となってパフォーマンスを高めていくためには「チームのあるべき姿」や「チームの目標」を共有することが鍵になる

という、これまでスクラムマスターとして何度も伝えてきていたことが自分に跳ね返ってきた感じがしました。 そして、マネージャー間で ToBe や目標といった共通言語づくりを目指すことにしました。

それ以外の3つの理由に該当していたとしても、ToBeや目標といった共通言語を作ることが改善の鍵になると考えました。

自グループの組織とプロダクト開発のマネジメントで手一杯だから

自グループや他グループのことを話すことでメリットがあると思えないから

マネージャーまで登ってきた自負があるので他人にとやかく言われたくないから

どうやって作ったのか

この共通言語づくりを、目標成果物に「マネジメントポリシー」を置いて進めたという経緯です。 その過程を端的に表現すると・・

マネージャ全員でプロダクト組織ビジョン「自立型組織」の因子を洗い出して、それらを実現するために、我々マネージャーに求められる行動や姿勢を言語化した。

ということになります。 もうすこし、辿ってきたプロセスを詳しく説明すると次のようになります。

<構成要素の洗い出しフェーズ>

- Step1 - ToBeである組織ビジョン「自立型組織」の認識合わせ

- Step2 - ToBeが実現している状態のイメージを具体化

<共通言語化フェーズ>

- Step3 - Gapの洗い出し

- Step4 - Gapを埋めていく登り方を検討

以下、Stepごとに行った作業イメージの紹介を試みます。

※本文中何度となく登場するプロダクト組織ビジョン「自立型組織」は、以前の記事(プロダクト開発体制のこれまでとこれから - Stanby Tech Blog)でご紹介しています

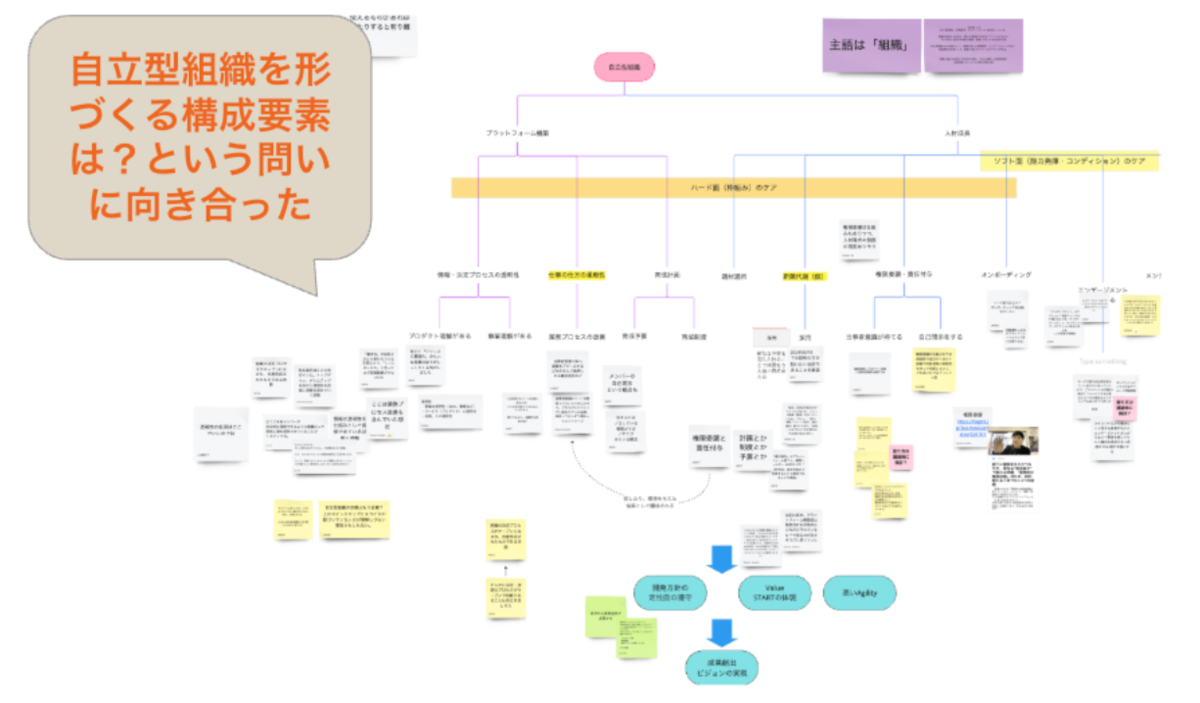

Step1 - ToBeである組織ビジョン「自立型組織」の認識合わせ

問い

- 自立型組織を形づくる因子(要素)にはどんなものがあるか?

進め方

- 週次の定例ミーティングを何週か使って

- 個人ワーク→全体共有という流れを何度か行き来して進めました。

- 各マネージャーの個人ワークで「自立型組織」の定義を読み直してもらい、「自立型組織を形づくる因子」を洗い出してもらってから、全員で樹形図のようにマッピングすることで MECE になるよう整理を試みました。

Step2 - ToBeが実現している状態のイメージを具体化

問い

- 自立型組織が実現したらどういう状態になっているだろうか?

進め方

- 週次の定例ミーティングを何週か使って

- 個人ワーク→全体共有という流れで行いました。

- Step1で洗い出した因子ごとに『自立型組織が実現した状態』を想像して言語化してもらうことで、より解像度の高い ToBe 状態を共有することを目指しました。

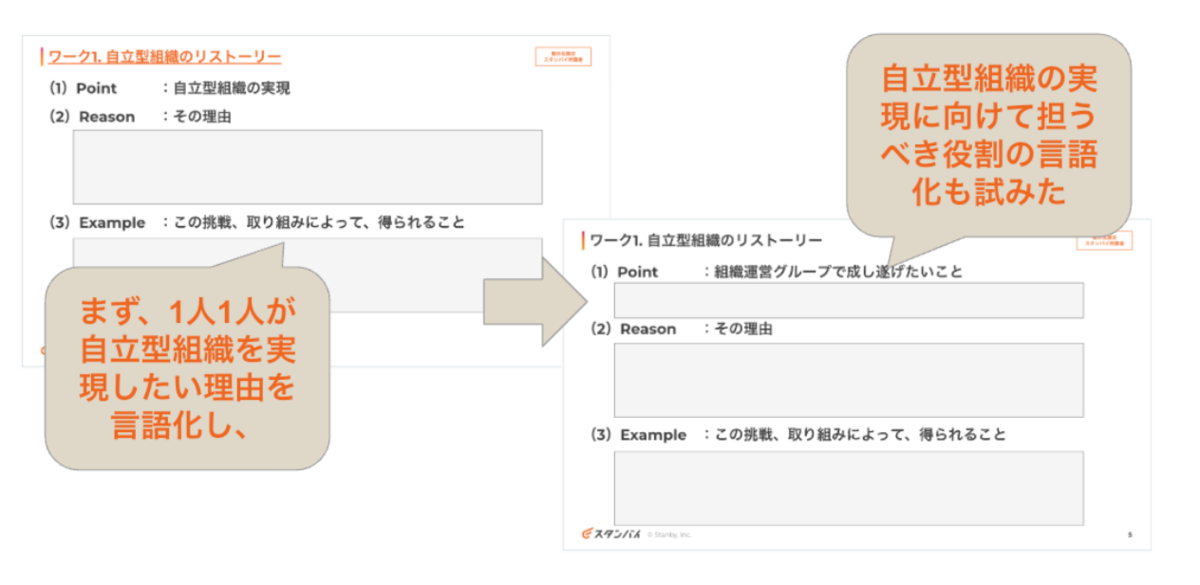

Step3 - Gapの洗い出し

問い

- 私が自立型組織を実現したい理由は?

- 自立型組織の実現に向けて、私たちが担うべき役割は?

進め方

- いつものオフィスを離れて開催したロングミーティング(1日合宿)の前半で

- 個人ワークで行いました。

- 先ず「リストーリー」ワークとして、マネージャー1人1人が自立型組織を目指したい理由や得られるメリットを各自の価値観に沿って言語化してもらったうえで(図の左側)、その状態までの Gap をどう埋めていくとよいか(埋めていきたいか)を言語化するワークを行いました。

- 資料では明示していませんが、主語を、先ず「私」で考えたあと「私たち」で協力して進んでいくイメージへと広げる意識で進めました。

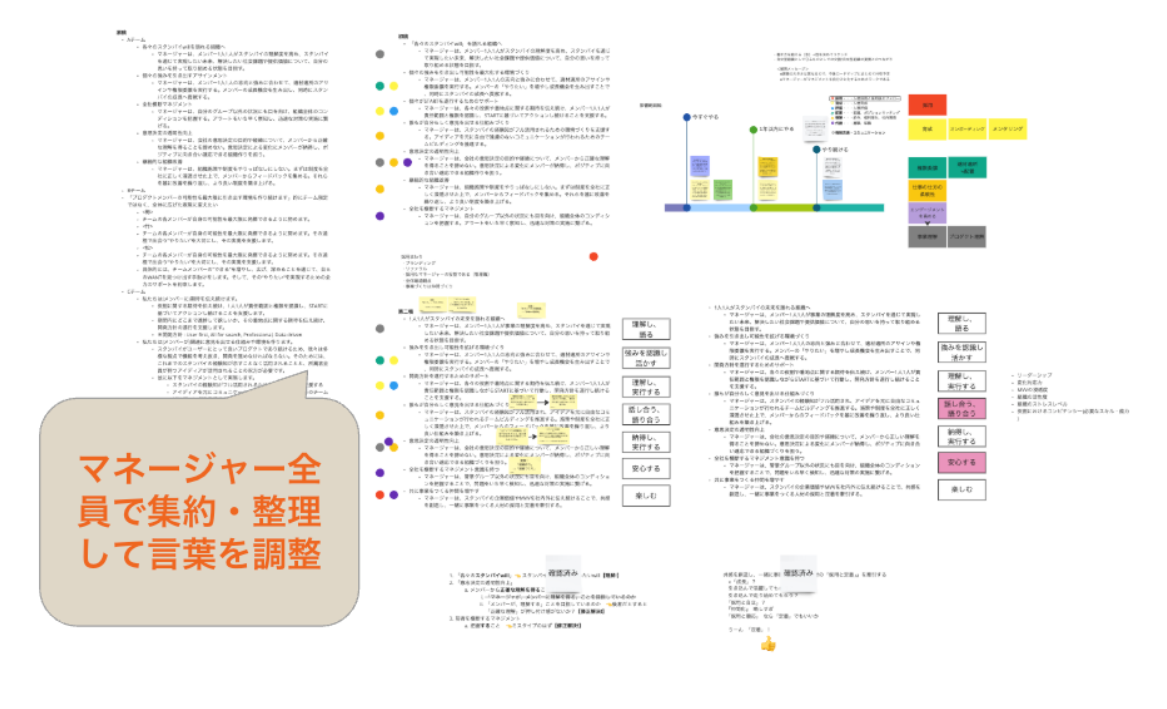

Step4 - Gapを埋めていく登り方を検討

問い

- 「自立型組織」の Asis / Tobe の Gap をどう埋めるかの議論と言語化

進め方

- いつものオフィスを離れて開催したロングミーティング(1日合宿)の後半

4人ひと組くらいに班分けをしてグループワーク

→全員で文言の統合と洗練を、週次の定例ミーティングを 2-3回かけて - Step3で言語化した「自立型組織への Gap をどう埋めていくとよいか」を持ち寄って、グループワークでメッセージラインを作成しました。

- これらはすなわちマネージャーがとるべき行動だろうということで、マネージャー全員で集約し、文言をブラッシュアップして、最終形を「マネジメントポリシー」として完成させました。

これらのプロセスを一緒に通り抜けてきたことで、目指す理想像の認識が合ってきたり、共通課題の自分ごと化が進んだり、というねらった効果を生み出せたように思います。

マネジメントポリシーをどう使いたいか

こうして作った「マネジメントポリシー」をどう使っていきたいと考えていて、実際どう使ってきているかのあたりのお話しをさせていただきたいと思います。

for マネージャー

『マネージャーの約束事』として明示することで・・

- マネージャーとしての動きに迷った際に「あるべき姿」に立ち返る指針にできる

- マネージャー間でマネジメントポリシーという共通言語をベースに議論ができる

- メンバーから指摘を受けて我がふりを直すことができる

for マネージャー以外のメンバー

『マネージャーの約束事』として明示されていることで・・

- マネージャーの行動や振る舞いの背景を知れる

- マネージャーの行動や振る舞いに対して疑問を感じた場合に指摘しやすい

- ポリシー自体が自分が期待していることや組織方針の理解とズレていると感じた場合は、マネージャーに説明を求めたり変更の提案ができる

for これからマネージャーになる人【追加】

社内でこれからマネージャーになる人・マネージャーの仕事に関心がある人にとって

- マネージャーはどういう行動が求められるかを垣間見れる

- マネージャーを目指す際の学習や行動の具体的なイメージを持てる

※これは当時なりたてのマネージャーからもらったコメントに気づきを得て、後から追加した項目です。正直当初はそこまで考慮できていませんでしたが、有り難い指摘でした。

ただし・・・これらは全て、私たち作り手側の思いです。

以降では、実際にマネジメントポリシーを狙いどおり使っていくことに向き合っている話をさせていただきます。

マネジメントポリシーを作ってからこれまで

説明会を開催し、フィードバックを得た

直前に挙げたとおり、マネジメントポリシーは、マネージャー以外のメンバーにもしっかり知っておいてほしいものです。そこでいくつかの認知機会を設けました。

- 月次の「プロダクト全体会」で作成したことと内容とを報告

- 加えて、任意参加の「マネジメントポリシー説明会」を開催

説明会では、この記事に書いてきたような、背景、作成プロセス、使いかたの期待などを話して、質疑応答の時間を設けました。 結果的に、説明会の時間に突っ込んだ質問はもらえなかったのですが・・・数日後、説明会に参加してくれていたメンバーと 1on1 があったので「あれどう思いました?」と尋ねたところ・・・

こういうのって『作って終わり』になることが多いと思うんで・・・使えているかをどうやってふりかえるかが大事ですよね?

と、なかなか鋭いツッコミを受けることができました。

私も、マネジメントポリシーを意識して使えているかとか、更新する必要がないかの定期的なチェックをすることは大切だろうと思ってはいたのですが・・・

作成して説明会まで走り抜けたところで、正直やや『一段落した』感じで気が緩みそうになっていたので、この言葉で一気に身が引き締まりました。

このこともあって、緊張感を保ったままモニタリングの議論を続けることができたように思います。

モニタリングの議論

マネジメントポリシーに沿って行動した成果を測る観点では、エンゲージメントサーベイのスコアをモニタリングすることがすぐに想起できました。 どの Gap を埋めるために → どのスコアの改善を目論んで → どうアクションするか?という紐付けができれば、アクション前後の推移をみてモニタリングできそうですし、そもそもエンゲージメントサーベイのスコアに課題感がある場合には、そのスコアをターゲットとして改善アクションを検討・実行するというかたちでよさそうです。

逆に、1つのスコアは複合的な要因から影響を受けるはずなので、「こうアクションすれば→このスコアが上がる」という方向で紐付けるのは難しそうです。

また、サーベイスコアに効果が出るには時間がかかるため、なんらかの先行指標をモニタできないか?という議論も始まっています。 ある行動がみられているとか行動が変容したとかを測ることも考えられますが、一意に行動に現れることを追求しすぎると本末転倒するリスクもありそうです。

しばらく検討しているなかで、まず、我々マネージャー自身がマネジメントポリシーの各項目を意識して実践できているか?というセルフチェックする試みを始めています(超先行指標と言えるかもしれないものの超主観的かつ定性的ですが)。

マネジメントポリシーの活用

作ってから約6か月、マネジメントポリシーを元に次のようなことを行ってこれました。

- 組織運営グループの目標設定

- マネジメント・アクションのバックログを共有して定例ミーティングで更新

- 新任マネージャーのオンボーディングセッションを開始

先に「マネジメントポリシーをどう使いたいか?」で挙げていたことを、少しは体現できているとよいと思います。

これまでのふりかえりと今後に向けて

ふりかえり

マネージャー全員でマネジメントポリシーを作ったことで、共通言語を得ることができ、その後は次第にマネージャー間で一緒にアクションできてきた気がします。 そして、当初は「育ってきた環境が違う」ことをデメリットに感じていましたが、今や、多様な経験から多様な視点を持ち込んでもらえること(Diversity)にメリットを感じることができ始めています。

定例ミーティングでの各グループの活動や問題点の共有も、だんぜん頻度が増えてきたと思います。

今後の課題

モニタリングについては、始めたばかりのマネージャーの実践セルフチェックを続けつつ、今後は、より客観的なモニタリングも検討していきたいと思います。先に書いた「行動変容との紐付け」モニタリングも特定の領域にはハマるかもしれないので、引き続き議論して仮説検証していければと思っています。

また、組織を俯瞰的にみて(システム思考で)アプローチすべきポイントを探す必要もあるのではと考えています。そういった議論の際も、マネジメントポリシーに照らし合わせながら進められるとよいと考えています。

「武器を手に入れた」と言うと旧来の軍事的世界観の組織論に聞こえるかもしれませんが、今回「マネジメントポリシー」を作れたことは、組織マネジメントに対する目線を合わせるための、なかなか強力なツールを手に入れた感覚があります。

というわけで、長文になりましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。 このような組織の話も、またご報告できると嬉しいです。

スタンバイのプロダクトや組織について詳しく知りたい方は、気軽にご相談ください。 www.wantedly.com