はじめに

こんにちは、スタンバイでプロダクト開発をしている荒巻です。

スタンバイのテックブログでは、日々の技術的な挑戦や学びを発信しています。今回は少し趣向を変えて、先日公開した記事『AI Co-Pilotと作る!1200件のSQL書き換えを乗り越えた社内ツール開発秘話』を、AIアシスタント(本記事では主にチャットインターフェースのGeminiと、エディタ上のGitHub Copilotの両方を指します)とどのように協力して執筆したのか、そのプロセスと学びについてご紹介します。

この記事の主な目的は、テックブログ執筆のコストを削減し、情報発信のハードルを下げることです。AIを活用することで、より多くの方が気軽に情報発信できるようになるのでは、という期待がありました。

この記事は、以下のような方に特におすすめです。

- AI/LLMを活用したコンテンツ作成、ライティング効率化に関心のある方

- テックブログの運営や執筆プロセス改善に興味がある方

- AIアシスタントとの具体的な協働プロセスや、そのメリット・デメリットを知りたい方

テックブログ執筆の一般的な課題(とAIへの期待)

テックブログを書く、というのは意外と大変な作業です。

- 時間の確保: 通常業務と並行して、まとまった執筆時間を確保するのが難しい。

- 構成力: 伝えたいことはあっても、読者にわかりやすく、論理的な流れで構成するのが難しい。

- 表現力: 技術的な正確さを保ちつつ、平易で読みやすい文章にするのが難しい。

- 推敲・レビュー: 客観的な視点での推敲や、レビューに十分な時間を割くのが難しい。

- トーン&マナー: ブログ全体の雰囲気や文体を統一するのが難しい。

今回、AIアシスタントを活用することで、これらの課題、特に時間的なコストや構成・表現に関する部分を効率化できるのではないかと考えました。

AIとの記事執筆:実践ワークフロー

実際に私とAI(主にチャットのGeminiとエディタのCopilot)が記事を完成させるまでに行ったプロセスを、フェーズごとに紹介します。各フェーズでの実際のやり取り(プロンプト)も交えながら見ていきましょう。

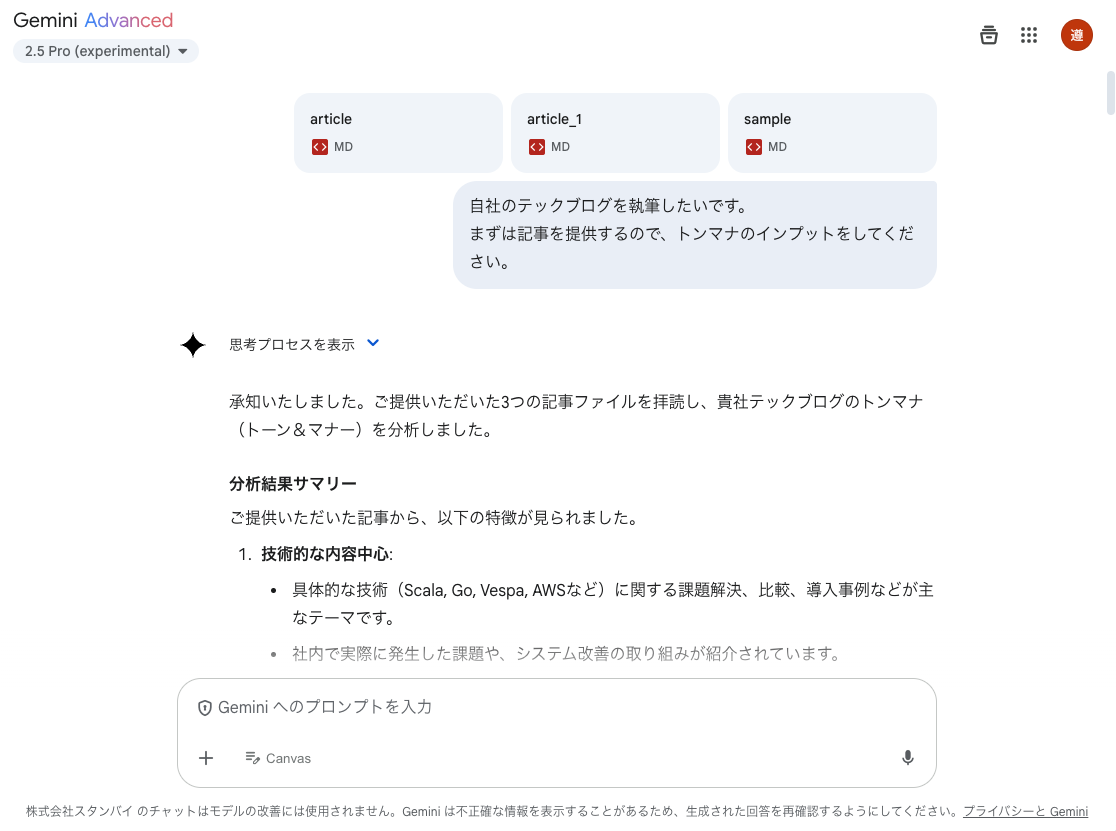

フェーズ1:コンテキストのインプット (Geminiへ)

目的: AIに記事のテーマ(SQL Converter開発)、背景(なぜ作ったか)、技術詳細(どう作ったか)、そして我々のテックブログが持つ固有のトーン&マナーを理解してもらうことです。

実践内容: まずはチャットインターフェース(Gemini)に対して「こういう記事を書きたい」という意図を伝え、関連情報を段階的に提供しました。

最初のプロンプト (Geminiへ):

自社のテックブログを執筆したい。 まずは記事を提供するので、トンマナのインプットをしてください。[ トンマナ学習用の既存記事ファイルをアップロード ]

▲Geminiに最初の指示と関連ファイルを提供しているチャット画面

▲Geminiに最初の指示と関連ファイルを提供しているチャット画面

その後、同様にプロジェクトの背景資料(PDF)、SQL ConverterツールのREADMEやソースコードなどを順次提供し、AIに必要な情報をインプットさせました。

追加のコンテキスト投入プロンプト (Geminiへ):

> 次に記事を管理するレポジトリのREADMEを提供するので読み込んでください。

> 次に今回作成したアプリケーションについての説明資料を添付するので読み込んでください。

> 次に今回作成したアプリケーションの主要ファイルを添付するので読み込んでください。

課題と対策: AIは、Web上のURLを直接解釈することや、社外秘情報を含む可能性のあるドキュメントを扱うことを苦手とする場合があります。そのため、必要な情報はファイルとしてアップロードしたり、場合によっては手動で情報を整理してテキストで渡したりする工夫が必要でした。このコンテキスト投入は少し手間がかかる部分です。

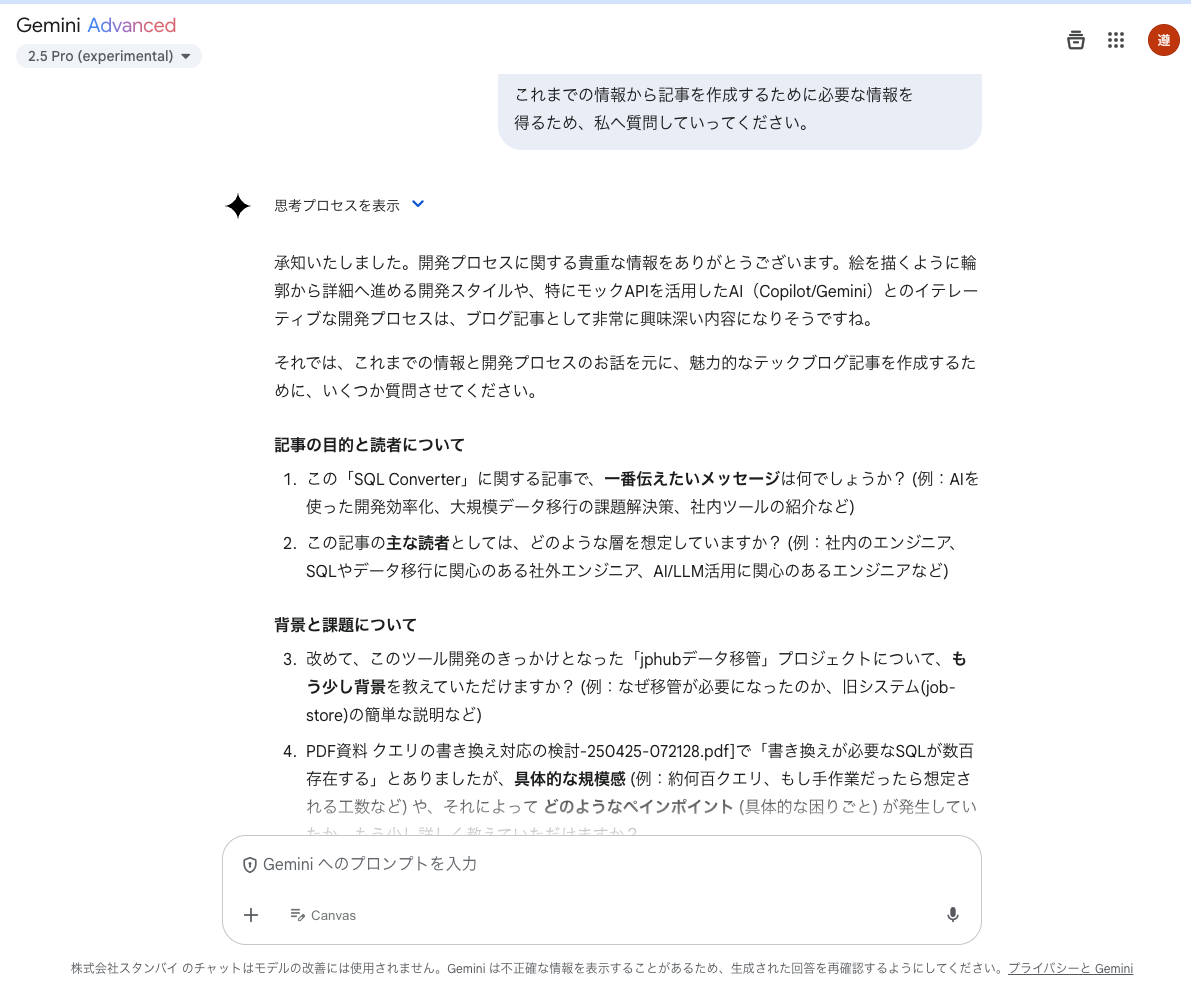

フェーズ2:対話による情報抽出と論点整理 (Geminiと)

目的: AIからの質問を通じて、記事に必要な情報や、書き手自身が当初意識していなかった重要な論点を明確にすることです。

実践内容: 十分な情報がインプットされたと判断した段階で、Geminiに質問を促しました。

質問要求プロンプト (Geminiへ):

これまでの情報から記事を作成するために必要な情報を得るため、私へ質問していってください。これに対し、Geminiは記事の目的、読者層、背景、技術選択理由、開発プロセス、学びといった、記事構成上の重要要素について具体的な質問を投げかけてきた。これらの質問にチャットで答えていくことで、自然と記事の骨子が固まっていました。

▲Geminiが質問し、それに対して回答することで論点を明確化しているチャット画面

▲Geminiが質問し、それに対して回答することで論点を明確化しているチャット画面

効果: この対話プロセスは非常に有効でした。AIは壁打ち相手のように機能し、多角的な視点からの質問によって、自分だけでは気づかなかった記事のポイントや、読者が知りたいであろう情報を整理できました。思考がクリアになり、記事の構成を考える上での大きな助けとなりました。

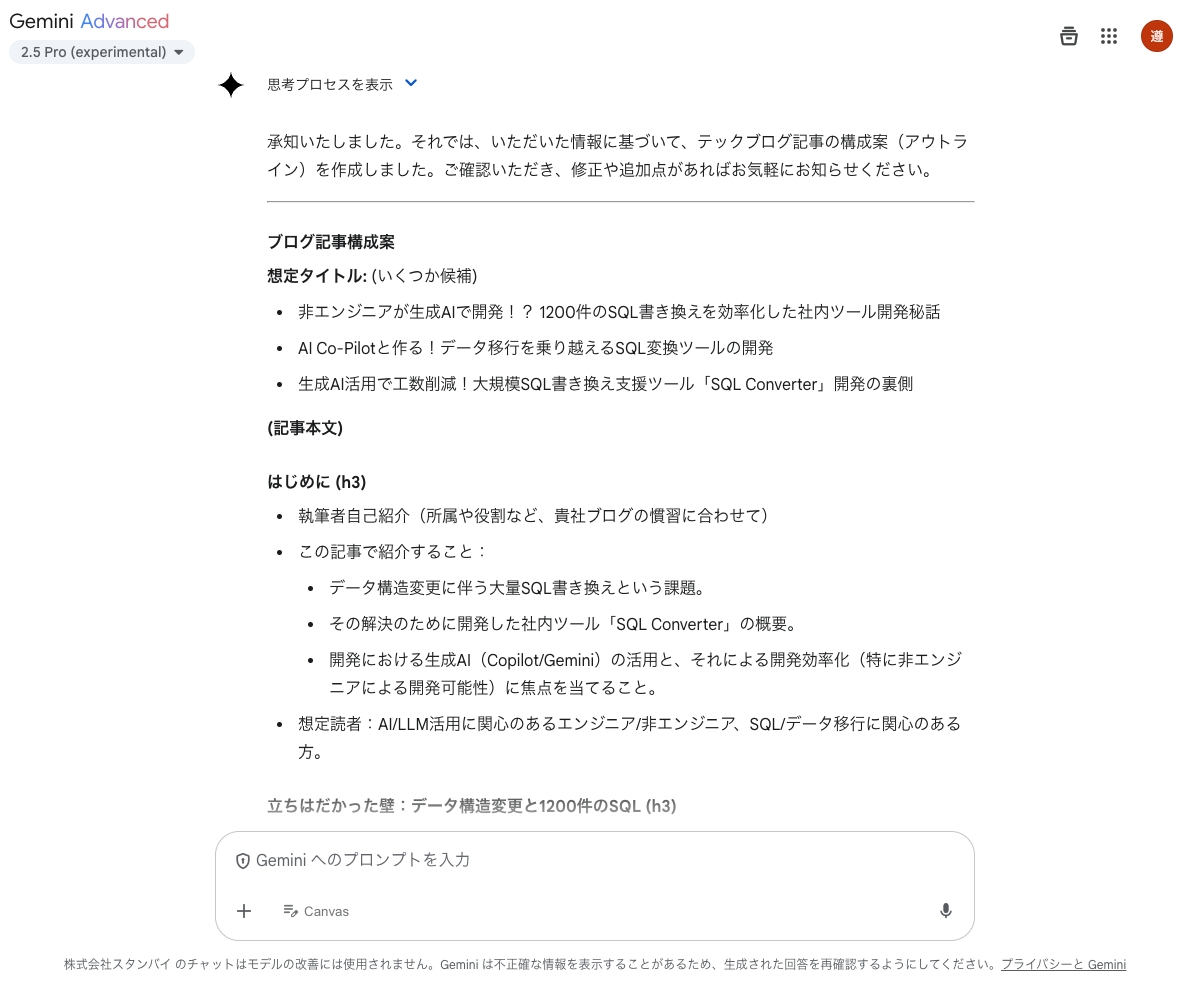

フェーズ3:構成案(アウトライン)の作成と合意 (Geminiと)

目的: 本文執筆前に、記事全体の流れ・含めるべきセクション・各セクションの主要内容についてAIと認識を合わせ、手戻りを防ぎます。

実践内容: フェーズ2で整理された情報をもとに、Geminiへ構成案(アウトライン)の作成を依頼し、提案された内容を確認・修正しました。

構成案作成依頼 (Geminiへ、AI側提案を受けて):

(Gemini: ...次のステップとして、これらの情報をもとにブログ記事の構成案(アウトライン)を作成し、ご確認いただくのはいかがでしょうか?) お願いします[ Geminiが構成案を提示 ]構成案への修正指示 (Geminiへ):

良い。 開発の話をする前に、プロジェクトを進める上での課題分析から、効率化を実現するために必要な要求、要件の策定 実際に考えた結果、自分でも作れるのでは?というところからシステム開発の話に入っていく流れで作ってください。

▲Geminiが提案した構成案と、それに対する修正指示のチャット画面

▲Geminiが提案した構成案と、それに対する修正指示のチャット画面

効果: いきなり記事全体を生成させるのではなく、先に構成案ですり合わせを行うことで、大きな方向性のズレを防ぎ、後の修正コストやレビューコストを大幅に削減できました。これは効率的なAIとの協働において重要なステップだと感じました。

フェーズ4:本文執筆と反復的な改善 (GeminiとCopilotで)

目的: 合意した構成案に基づき、AIに記事本文のドラフトを生成させ、人間がレビューと具体的な修正指示を繰り返して記事の品質を高めます。

実践内容: まずGeminiに合意した構成案をもとに本文執筆を依頼します。生成されたドラフトをレビューし、大きな修正や情報追加はGeminiへの指示で行いました。その後、エディタ上でGitHub Copilotを使いながら、細かな表現の調整や言い回しの変更などを行いました。

本文執筆依頼 (Geminiへ):

良い。内容について追加で、「記事詳細をいきなり作成するのではなく、構成案を提示してアウトラインをすり合わせることで、手戻りも防げて、確認コストも少なくなった」というポイントも入れ込んでください。 記事詳細を実際に作成してください。[ Geminiが本文ドラフトを生成 ]Geminiへの具体的な修正指示例:

(hx)の表記は削除してください。もうちょっと肉付けしたい。(追加情報提供)...を添付して紹介したい。上から、image_1.png...という形式で呼び出すように文章のmarkdownを作成してください。コードブロックを2重に使うとうまく表示されません。どうしたらいいですか?(AI生成コードの検証に関する追記内容)...という内容も盛り込んでください。

▲Geminiに対して、文章の肉付けやフォーマット修正など具体的な指示を出しているチャット画面

▲Geminiに対して、文章の肉付けやフォーマット修正など具体的な指示を出しているチャット画面

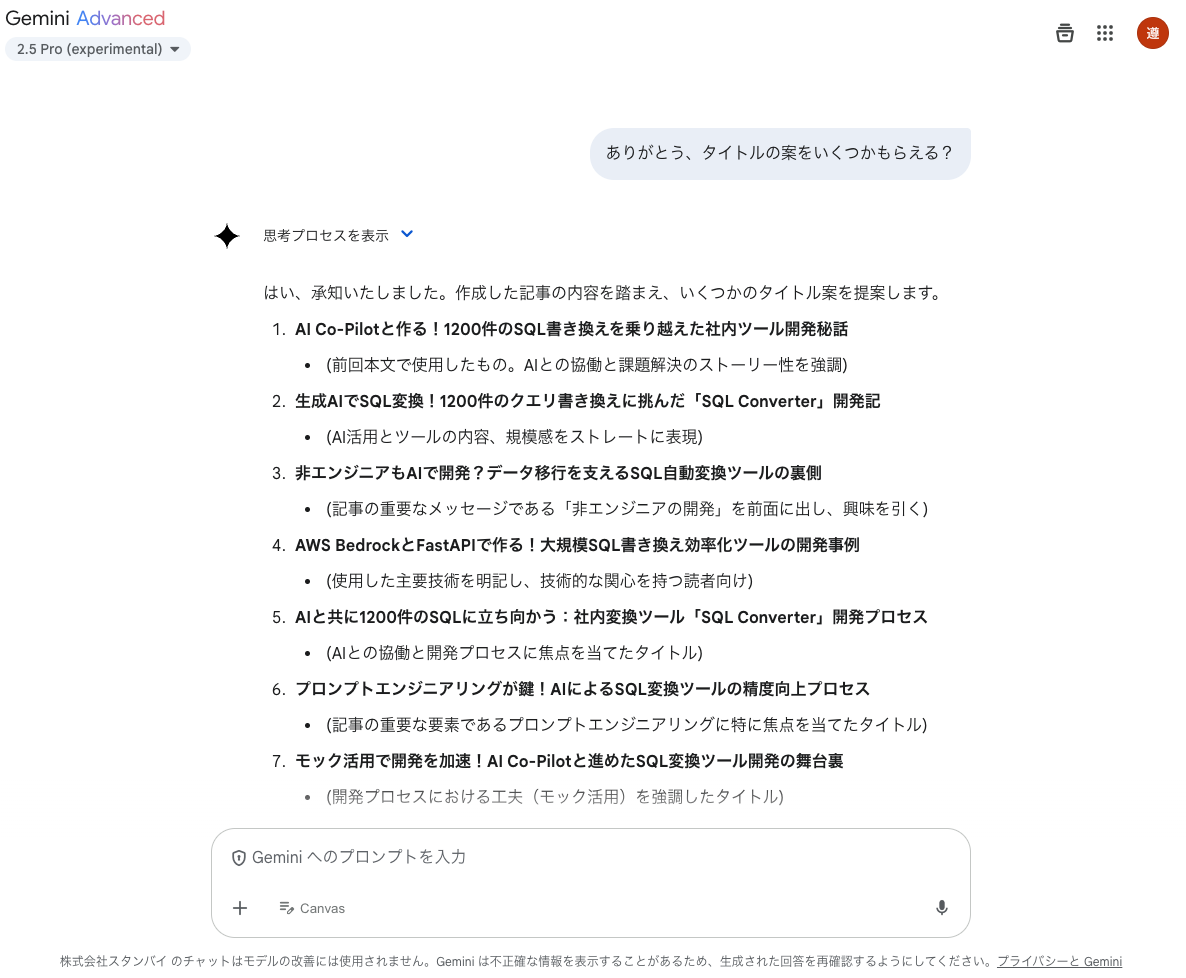

▲Geminiに対して、タイトル案の候補を提示させている様子

▲Geminiに対して、タイトル案の候補を提示させている様子

このように、Geminiで大枠を作り、Copilotで細部を整える、といった使い分けも有効でした。タイトル案出しなどもGeminiに依頼しました。

フェーズ5:レビューとLinter対応 (Gemini/Copilotで)

目的: 生成された記事に対して、人間の目によるレビューと、ツールによる機械的なチェックを行い、最終的な品質を担保します。

実践内容: スタンバイのテックブログでは、記事の品質を保つために、GitHub Actions上で reviewdog を利用し、textlint による日本語のスタイルや表現に関するチェックを自動で行っています。

今回、AIが生成したドラフトに対してもこのチェックを実行したところ、いくつかの指摘事項が検出されました。これらの指摘に対し、GeminiやCopilotに修正案を考えてもらいました。

- Linter指摘修正依頼プロンプト (Gemini/Copilotへ):

review dogというパッケージでarticle.mdの文章のlintチェックをしました。 どのように変更するべきか提案してください。 実際の文章と比較したいので、該当箇所の文章の変更内容をdiff形式で表示して提案してください。 [lintチェックの結果を貼り付け]

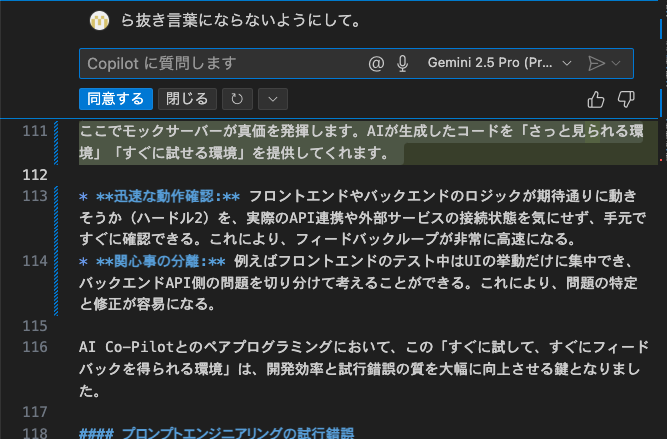

▲reviewdog/textlintの指摘をCopilotで修正している様子

▲reviewdog/textlintの指摘をCopilotで修正している様子

効果: AIは Linter の指摘内容を理解し、具体的な修正案を diff 形式などで提示してくれました。これにより、修正作業が大幅に効率化され、機械的なチェックへの対応コストも削減できました。AIはコーディングだけでなく、文章校正やレビュー支援においても有効なパートナーとなり得ることを実感しました。

AIとの記事執筆から得られた学びと実践ポイント

今回の経験を通して、AIとの共同作業について多くの学びがありました。

執筆効率と品質向上への効果

- 時間創出: AIが構成案作成やドラフト執筆といった時間を要する作業を肩代わりしてくれるため、人間はより内容の推敲やレビュー、最終的な品質向上に時間を集中させることができた。結果的に、執筆全体のリードタイム短縮と品質向上の両立に繋がったと感じる。

- 得意分野の活用: ブログのトーン&マナー維持や、キャッチーなタイトル案のブレインストーミング、さらには Linter 指摘への対応など、AIが得意とする部分をうまく活用できた。

効果的なAIとの協働Tips

- ① 目的とコンテキストを明確に: 最初に「何について書きたいのか」「誰に読んでほしいのか」「どのような情報があるのか」を具体的に伝えることが、後のプロセスをスムーズに進める鍵。

- ② 対話による思考整理: AIからの質問は、自身の考えを整理し、記事の論点を深める絶好の機会である。積極的に対話を活用(特にGeminiのようなチャットAI)。

- ③ アウトラインでの事前合意: 本文執筆前に構成案で認識を合わせることで、大幅な手戻りを防ぎ、レビューコストを削減。

- ④ 反復的な改善が前提: AIの生成物はあくまで「ドラフト」と捉え、人間がレビューし、具体的な指示を与えて改善していくプロセスが不可欠である。一発での完成は期待せず、対話を繰り返す。

- ⑤ 具体的な指示を心がける: 「もっと良くして」ではなく、「この部分の表現を、〇〇の視点を加えて書き直して」「このLinterエラーを修正する提案をdiff形式で出して」のように、具体的な修正指示を出すことが精度向上に繋がる。

- ⑥ AIの限界も理解する: 最新情報やWeb上の情報の直接的な解釈、複雑すぎる指示の理解などは苦手な場合がある。ファイル提供や段階的な指示で補う。

- ⑦ ツール(Gemini/Copilot)の使い分け: チャットAI(Gemini)は構成案作成や長文ドラフト、質問応答など、大きな流れを作るのに向いている。エディタ連携AI(Copilot)は、コードや文章の細かな修正、補完などに便利である。目的に応じて使い分けるとより効率的。

他の記事執筆にも応用できそうなポイント

上記のTips、特に「コンテキスト提示→対話→構成→執筆→改善→レビュー支援」というプロセスは、技術記事に限らず汎用性が高い。企画書、報告書、メールなど、様々な種類の文章作成に応用できると感じました。

再利用可能なプロンプトテンプレート案

今回の経験から、AIとの記事執筆プロセスで使えそうなプロンプトのテンプレートを考えてみました。(主にチャットAI向け)

テンプレート案:AIによる論点整理・質問要求

# 目的 [記事の主題、達成したいこと] に関するテックブログ記事を作成したい。 # 想定読者 [読者のペルソナ、技術レベルなど] # 提供済み情報 以下の資料・背景情報をインプット済みです。 * [資料/情報の概要1] * [資料/情報の概要2] * [その他、特筆すべきコンテキスト] # トーン&マナー [既存記事ファイル名など、参考資料を提示] を参考に、[例:技術的、課題解決志向、具体的]なトーンで記述してください。 # タスク 上記の情報に基づき、質の高い記事を作成するために、私に追加で確認すべき点や深掘りすべき論点を洗い出し、具体的な質問を複数してください。記事の構成案を考える前段階として、論点の抜け漏れを防ぎ、内容を深めることを目的とします。

これらのテンプレートを出発点として、具体的な状況に合わせてカスタマイズして活用できます。

今回の取り組みのまとめ

今回のAI(GeminiとCopilot)との共同執筆プロセスは、以下のステップで進みました。

- コンテキスト投入 (Gemini): 記事のテーマ、背景、関連資料、トーン&マナーのインプット。

- 対話 (Gemini): AIからの質問に答えることで、論点の整理と深掘り。

- 構成案作成 (Gemini): AIが提案したアウトラインを人間がレビュー・修正し、合意。

- 本文執筆 (Gemini): 合意した構成案に基づきAIがドラフトを作成。

- 反復修正 (Gemini/Copilot): 人間がレビューし、具体的な指示を与えながらAIと共に記事を改善。チャットでの指示とエディタ上での修正を併用。

- Linter対応 (Gemini/Copilot): 自動チェックツールの指摘箇所修正もAIに支援を依頼。

このプロセスを経て、無事に『AI Co-Pilotと作る!1200件のSQL書き換えを乗り越えた社内ツール開発秘話』の記事を完成させることができました。AIを活用することで、記事執筆のハードルが下がり、より多くの有益な情報をタイムリーに発信できる可能性を感じています。

おわりに

AIアシスタントとの協働によるコンテンツ作成は、今後ますます重要になっていくと考えられる。AIは単なるツールではなく、壁打ち相手であり、思考を整理・加速させてくれるパートナーにもなり得ます。

もちろん、最終的な内容の正確性や品質に対する責任は人間が負うべきですが、AIとの上手な付き合い方を身につけることで、コンテンツ制作の効率と質を飛躍的に向上させられる可能性を秘めています。

皆さんは、AIをどのように活用されていますか? もし面白い活用法があれば、ぜひ教えてください。

最後に、スタンバイでは、常に新しいアイデアや技術を調査し、試しています。この記事で紹介したようなAI活用や、開発プロセス改善に興味がある方、私たちと一緒にサービスをより良くしていくことに挑戦したい方は、ぜひ採用ページをご覧ください!お待ちしています!

スタンバイのプロダクトや組織について詳しく知りたい方は、気軽にご相談ください。 www.wantedly.com